Memorie del Parco nel bicentenario della nascita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

| Museo Civico "Carlo Verri" Biassono Memorie del Parco nel bicentenario della nascita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |

|

Nel corso

di lavori agricoli, nel 1883, fu rinvenuta una necropoli ad incinerazione,

già danneggiata dalle radici degli alberi. I corredi funerari recuperati

non furono tenuti distinti e in gran parte andarono perduti, come le monete

che hanno contribuito a datare le sepolture. Nel corso

di lavori agricoli, nel 1883, fu rinvenuta una necropoli ad incinerazione,

già danneggiata dalle radici degli alberi. I corredi funerari recuperati

non furono tenuti distinti e in gran parte andarono perduti, come le monete

che hanno contribuito a datare le sepolture.Tra i pezzi superstiti è presente principalmente la ceramica cosiddetta "da mensa" (cioé di qualità) è rappresentata da piatti a vernice nera (con un rivestimento scuro e lucido, di età ellenistica-romana repubblicana) e in terra sigillata (con un rivestimento rosso, più o meno lucido, di età imperiale romana, dall'età augustea), da bicchieri e ollette in ceramica "a pareti sottili", da brocche in semplice ceramica comune. I balsamari, tipici piccoli vasi sempre presenti nei corredi funerari, in ceramica e in vetro, contenevano unguenti e olii profumati, utilizzati sia per la cosmesi quotidiana femminile, che per i riti funerari e la preparazione della salma. All'ornamento della persona, sicuramente proprio il morto o la morta incinerati quando erano in vita, si riferiscono anche numerosi altri oggetti, tra i quali le fibule (spille di sicurezza decorate) a molla indicano, con le loro forme, il persistere della tradizione celtica in un mondo in via di piena romanizzazione. Certamente ad una signora benestante, che curava la propria persona, appartenevano il raro specchio rotondo, in una lega metallica a base di argento, con superficie riflettente (lo specchio in vetro non era ancora stato inventato), o l'elegante ago crinale (per i capelli) in osso. Il gruppo umano che seppelliva alla Monzina i propri morti doveva risiedere non lontano. Ma non sappiamo esattamente dove. Erano forse appartenenti al gruppo celtico dei Modiciates. Si trattava di contadini, liberi e benestanti, con oggetti anche costosi nei corredi, ma fieri di indicare le loro attività agro-pastorali e artigianali, portando con sé nella tomba gli attrezzi in ferro: le cesoie per tosare le pecore, i coltelli, una cazzuola.  Questa necropoli romana rappresenta un ulteriore tassello che completa la rete degli insediamenti antichi a Nord di Milano, dimostrando l'importanza in età preromana e romana imperiale del territorio biassonese. La densità degli insediamenti e delle necropoli potrà essere adeguatamente valutata dalle indicazioni della carta archeologica del territorio biassonese, che propone in sintesi tutta la documentazione finora nota. Queste millenarie presenze si dovranno completare idealmente con le successive testimonianze alto medievali, documentate dal testamento di Ansperto di Biassono della fine del IX secolo, che attestano l'esistenza di un importante antico borgo, recinto da fossato e chiuso da porte, del quale rimangono tracce evidenti nella planimetria dell'attuale centro abitato.

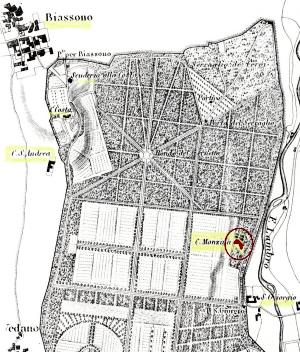

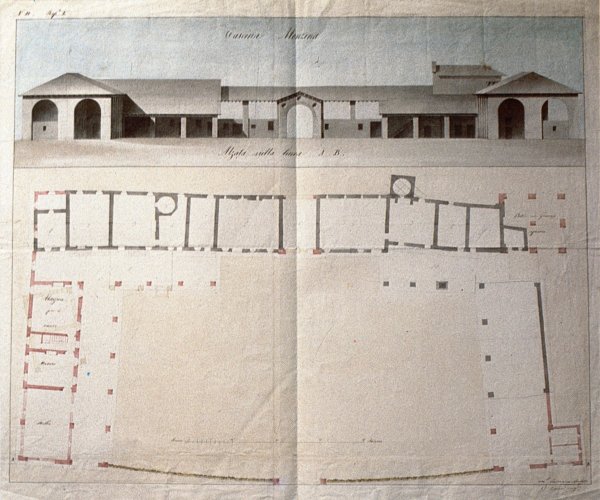

L'illustre storico ottocentesco non poteva conoscere i caratteri degli insediamenti rurali tardo celtici e del I-II sec.d.C., come quello degli incinerati della Monzina. Oggi sappiamo come un gruppo agricolo-pastorale celtico-romano, che parlava ancora la lingua celtica, abitava in capanne, senza murature solide, con utilizzo di materiali deperibili (legno, paglia, fango). Solo con l'arrivo dei Coloni romani che ricevevano le assegnazioni "viritarie" di terreno, di cultura italico-romana, o i proprietari terrieri romani, dalla successiva età augustea e tiberiana, vennero costruiti edifici con laterizi, embrici, conglomerato cementizio, marmi ecc., come nella vicina Villa romana di S.Andrea a Biassono. La presenza, documentata dalle fonti, alla Monzina di monete più tarde del resto dei materiali (un Sesterzio di Settimio Severo ed esemplari costantiniani) non documentano forse una sopravvivenza dell'insediamento, quanto un frequentazione che continua nel tempo di un territorio sempre importante. Sulla facciata della cascina Monzina, esistevano tracce di una torre medievale, simile ai resti situati presso il mulino del Cantone, probabilmente testimonianze di antica cascina medievale fortificata.  Planimetria della distrutta Cascina Monzina |

Museo

Civico "Carlo Verri" Museo

Civico "Carlo Verri"via san Martino, 1 20046 - Biassono (MI) tel./FAX 0392201077 cel. 3343422482 e-mail info@museobiassono.it |

|