Il mulino ad acqua

|

|

|

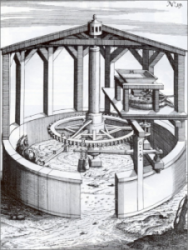

Mulino a

cavalli

|

Schema di un mulino

|

Il mulino ad acqua era già noto ai romani e in Grecia

ma fu poco usato, preferendogli il più pratico mulino mosso dalla

forza animale o umana: c'era abbondanza di schiavi, cittadini poveri e

delinquenti condannati.

Un mulino azionato da due schiavi poteva produrre 4 Kg all'ora, ma già

allora un mulino con ruota idraulica da 2 m. poteva produrne 180 kg.

L'espansione del mulino ad acqua avviene nel corso del Medioevo e la

sua fortuna finì solamente nel corso dell'ultimo secolo quando

divenne più conveniente l'uso delle macchine a vapore prima e

dei motori elettrici più tardi.

I mulini sorgono sulle rive dei fiumi, nei punti dove esiste un certo

dislivello d'acqua. A monte del mulino uno sbarramento artificiale convoglia

e regola il livello dell'acqua del fiume in un canale artificiale, detto

gora, che porta l'acqua alla

ruota a pale. Per avviare

il moto e per regolare la velocità della ruota si agisce sulla

saracinesca della

chiusa, che aumenta o riduce il flusso d'acqua.

Le ruote sul Lambro erano normalmente alimentate da sotto in quanto

sfruttavano piccoli salti d'acqua.

La ruota era fissata a un albero o asse che portava il movimento rotatorio

ad un sistema più o meno complesso di ingranaggi o ruote dentate

che trasferiva il movimento sia rotatorio che alternato alle varie macchine.

I mulini alimentavano le macine da grano, i frantoi per semi da olio

e le pompe idrauliche per i torchi, seghe per tronchi, magli per forgiare

il ferro, filatoi, eccetera.

|

|

|

... nel mulino

|

| |

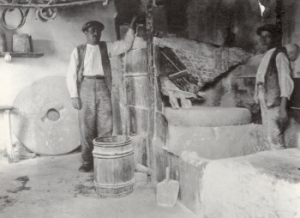

Palmenti ad Occhiate

Palmenti ad Occhiate |

Il mulino a palmenti

E' la "macina per grano

" per eccellenza ed è costituito da due mole di pietra,

orizzontali e sovrapposte, di cui una è fissa, detta giacente o

dormiente, mentre l'altra, girante o corrente, ruota intorno al suo asse

centrale.

Il materiale da macinare, introdotto dalla tramoggia al centro della

mola superiore, è costretto a passare nello spazio fra le due

mole, in cui viene macinato per pressione e per sfregamento, e si scarica

alla periferia. Regolando la distanza delle mole, si ottiene un diverso

grado di finezza del macinato.

Per ottenere una miglior macinazione, si fa compiere al materiale un

più lungo percorso munendo le superfici affacciate delle mole

di scanalature opportunamente profilate.

Il materiale delle macine

La martellinatura

|

|

La pietra per macinare è detta in latino mola, da cui

molendinum,

molino o mulino.

Le macine sono confezionate con pietre aventi speciali requisiti di durezza

e in Lombardia si impiegavano le "puddinghe", pietre conglomerate

sedimentarie come il "ceppo" della valle del Lambro.

Le migliori pietre erano quelle estratte a Montorfano, Sirone e Inverigo.

Le mole costruite in un sol pezzo presentavano dei difetti perchè

era impossibile che tutta la superficie fosse senza punti difettosi.

Fin dalla fine del '700 si costruirono le macine unendo molti blocchi

o conci di pietra selezionata e omogenea, trattenuti da cerchiature

di ferro.

La superficie macinante delle mole doveva essere sempre mantenuta "affilata"

e periodicamente era necessario ravvivare il filo dei solchi.

L'operazione si chiamava "rabbigliatura" o "martellinatura"

e si eseguiva manualmente impiegando degli attrezzi appositi come il

piccone a doppia punta, la martellina e la mazzuola a punta di diamante.

|

|

|

Indicazioni delle principali

cave di pietra da macina dell'Italia Superiore

|

Il mugnaio

| |

Trasporto dei sacchi di grano

Trasporto dei sacchi di grano |

Il lavoro del mugnaio iniziava con la raccolta dei grani da macinare:

col suo carro si recava nelle cascine e dopo la consueta trattativa

sulla resa del macinato pesava i sacchi di grano che avrebbe reso di

lì a poco tempo, a volte il giorno dopo, trasformato in farina.

La pesatura dei sacchi di grano |

Museo

Civico "Carlo Verri"

Museo

Civico "Carlo Verri"