Raffigurazione in pietra di una nave romana che trasportava vino.

Museo regionale renano (Rheinisches Landesmuseum), Treviri, Germania. |

Con la conquista romana la viticoltura conobbe la sua massima diffusione

in tutta Europa. In età romana il vino era prodotto in enormi quantità,

era venduto nei thermopolia (locali pubblici) ed era consumato

da ogni fascia di popolazione. Vi furono anche fenomeni di sovrapproduzione:

alla fine del I sec. d.C. l’imperatore Domiziano dovette imporre

ai contadini, con un editto, di sradicare metà delle vigne nelle

province per garantire in questo modo il monopolio della penisola italiana.

Rilevante era l’esportazione, tanto che il porto di Ostia divenne

un vero emporio vinario.

Per impiantare i vigneti si sceglievano con cura i vitigni in rapporto

al tipo di terreno, al clima, all'altitudine e all'esposizione

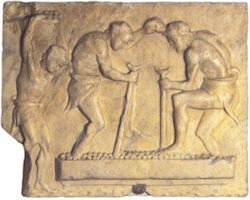

ai venti. La vendemmia e la preparazione del vino avvenivano, inoltre,

con rituali e pratiche ben precise: vi era, per esempio, un giorno esatto

in cui si doveva iniziare la vendemmia e non si poteva assaggiare il vino

prima della festa dei Vinalia che cadeva a Roma il 23 aprile.

Il contadino con un apposito falcetto staccava i grappoli maturi e selezionava

i migliori. I grappoli di scarto erano utilizzati per fare il vino degli

schiavi e dei soldati. Il mosto della prima spremitura (lixivium)

era servito come aperitivo con l’aggiunta di miele; il mosto ottenuto

dalla pigiatura vera e propria era filtrato e versato in grandi recipienti

di terracotta (dolia) per la fermentazione.

Cella vinaria nel portico con dolia interrati per la conservazione del vino. Pompei (NA). |

Torchio a vite. Pompei (NA). |

Le vinacce venivano passate al torchio e fornivano un mosto tannico con

cui si produceva vino scadente.

Il torchio era di due tipi: a leva o a vite. Nelle grandi fattorie era

collocato in un locale apposito, detto torcularium. I due tipi

vennero utilizzati sino ai giorni nostri.

I primi vini romani erano scadenti. I vini pregiati venivano importati

dalla Grecia. I romani prediligevano il vino lungamente invecchiato, amaro,

alcolico. Generalmente, a differenza dei celti, usavano diluire il vino

con acqua, mentre il vino puro (merum) era riservato agli dei.

Si aveva vino rosso (vinum atrum) e bianco (vinum candidum).

Spesso si usavano “tagliare” vini diversi: un dolce vino greco

di Chio mitigava l’asprezza del pregiato Falerno della Campania.

I vini erano aromatizzati (aromatites con spezie quali cannella, mirra,

canna o zafferano). Ancora oggi in Grecia si utilizza la resina. Il vino

fatto con uva “passa”, chiamato passum (il nostro “passito”),

era in genere utilizzato come medicinale. Con il mulsum (termine

di etimologia incerta), miscela di miele e vino, si aprivano i banchetti.

Rilievo con satiri che pigiano l'uva. II secolo d.C. Venezia. Museo Archeologico. |

In età repubblicana (IV-I sec. a.C.) il vino era proibito alle

donne e agli uomini che non avevano ancora compiuto i trent’anni.

In epoca imperiale (I-IV sec. d.C.) il vino divenne la bevanda più

amata che concludeva tutte le cene. Il re del banchetto (magister bibendi)

era colui che stabiliva le proporzioni tra acqua e vino prima di mescerlo

ed era da lui che dipendeva il livello di ubriachezza degli ospiti.

Il vino era conservato per il trasporto in anfore sigillate. Le anfore

spesso erano “bollate”, imprimendo con punzoni sull’argilla

ancora fresca indicazioni sul luogo di produzione, sull’annata “consolare”,

sul nome del vino e sul produttore del contenuto. Così oggi possiamo

ricostruire le rotte commerciali seguite nell’antichità.

Talvolta ciò, con ulteriori indicazioni, veniva dipinto sul corpo

dell’anfora.

Le anfore erano un “vuoto a perdere”: dopo che il vino (o

comunque il contenuto) era stato travasato in contenitori più piccoli

(ad esempio il lagynos, vaso in terracotta con un solo manico),

erano gettate via. Il “Testaccio”, XX rione di Roma prende

il nome dal cosiddetto monte Testaccio, o monte dei cocci (in latino il

coccio era detto testa, da cui mons Testaceus), accumulatisi

nei secoli come residuo dei trasporti che facevano capo al porto di Ripa

grande sul Tevere. Il numero delle anfore in frammenti accatastate si

stima attorno ai 25 milioni.Talvolta le anfore segate erano utilizzate

come bare per i defunti, specialmente per i bambini.

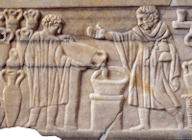

Rilievo marmoreo funerario (240-280 d.C.) |

Particolare della parte centrale |

Particolare |

“Nunc vino pellite curas”

Ora cacciate col vino gli affanni

Orazio, Odi I,7,31

|

Museo

Civico "Carlo Verri"

Museo

Civico "Carlo Verri"